进入2022年以来,含江苏省在内我国中东部区域发生大范围污染过程。省环科院依托省大气专项,对1月上、中旬区域性污染过程开展深入分析并提出管控建议。

一、污染过程特征

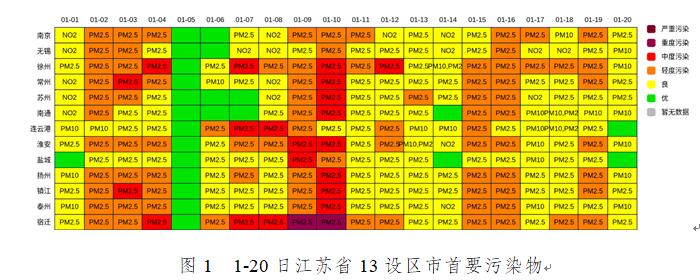

2022年1月以来,我国中东部区域发生大范围污染过程,华北平原、汾渭平原、长三角北部、长江中游等地出现连片的PM2.5污染。截至1月20日,中东部区域共49个地级及以上城市出现重污染天。受区域传输及本地污染共同影响,1月上、中旬我省发生3次大范围PM2.5污染过程。第一次污染过程为2—4日,13个设区市共出现25个轻度污染天,2个中度污染天。第二次污染过程为6—13日,13个设区市共出现25个轻度污染天,18个中度污染天,2个重度污染天。第三次污染过程为15—19日,13个设区市共出现32个轻度污染天。

二、污染成因分析

1、大气扩散条件总体不利,造成污染物本地累积;高湿环境下,以硝酸盐为主的二次组分大量转化生成,加重了PM2.5污染。

1—20日,全省13设区市城市站平均气温同比高出2.1摄氏度;平均相对湿度同比高出16.0个百分点;近地面平均风速同比降低20.8%,扩散条件大幅降低。我省冬季静稳指数与相对湿度较高,有利于细颗粒物的累积与二次生成。

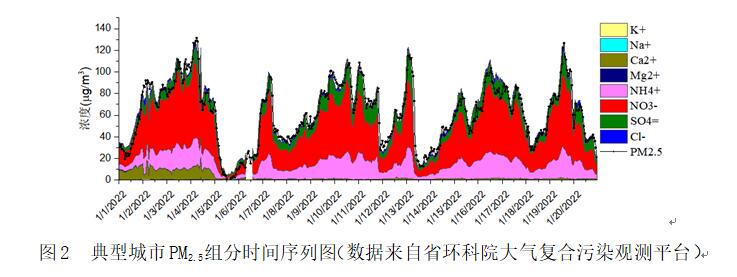

本次污染中,高湿环境下大量转化生成的硝酸盐对PM2.5污染贡献突出。以南京、南通、常州等典型城市为例,污染时段内3市硫转化率(SOR)较平均值(1—20日)分别高15%、31%和18%;氮转化率(NOR)较平均值分别高22%、40%、24%。非降雨时段南京、南通、常州的相对湿度较去年同期分别高出约17、18、18个百分点,高湿环境促进SO2、NO2转化生成硫酸盐和硝酸盐。

2、苏南部分地区氮氧化物高值突出,机动车排放源影响日益凸显。

哨兵五号卫星观测的我省二氧化氮柱浓度(单位面积垂直方向累积浓度)数据分析结果显示,1—18日我省对流层平均二氧化氮柱浓度环比上升32.3%,高值区集中在苏南五市,且主要分布在城区,其中南京市建邺区、鼓楼区、雨花区、秦淮区等局部地区对流层二氧化氮柱浓度较为突出。根据江苏省大气专项研究结果,2015—2019年我省工业源NOx排放量大幅下降,但移动源排放显著增加,部分抵消了工业源的减排效果。移动源污染排放大多分布于城区且排放高度较低,影响日益凸显。

三、污染应对情况

省大气办1月6日、15日先后两次印发污染过程应对通知,加强调度,全力推进“削峰保良”;各地积极响应,实施深度减排、加强污染源执法检查,根据气象条件积极开展人工增雨作业等,管控工作显现成效。

四、管控建议

面临环境容量大幅降低、外源输入影响较重等不利条件,要持续削减内源排放。以更大力度推进能源、产业、交通运输等结构“调轻调优”,实施新能源车辆消费替代,推动源头治理;推进焦化、石化、水泥、玻璃企业以及工业炉窑、垃圾焚烧重点设施企业尽快完成超低排放改造或深度治理、清洁能源替代。同时强化联防联控,进一步完善重污染天气应对机制。科学预判污染影响的程度、时长、范围,积极联合上风向制定应对预案,执行统一的环境管理要求,同步启动重污染天气预警,积极开展联合交叉执法。